創業安政元年161年の歴史 帯屋捨松作品展2016/09/05

秋の新作発表会 特別企画

創業安政元年161年の歴史 帯屋捨松作品展

場所 青山 ゑり華

日時 9月9日(金)~9月12日(月)

営業時間 10:30~19:00

「あしらい」もって創る帯

「あしらい」もって創る帯

「あしらい」とは、人と人とのほどよい距離を感じさせる美しい日本語です。

もてなし、趣をそえる、などの意味を持ち、

能楽では相手役に向き直って応対する所作を表し、「心を通わせる」の意があります。

興味深いことに長唄では、自由な形で演奏する手法のことを言うそうです。

つまりは即興演奏の妙までも表現した「あしらい」。

思いやりの気持ち、遊び心やゆとり、といったようなことも含まれましょう。

帯屋捨松の帯に この「あしらい」の心を感じていただけたら幸いです。

日本には四季があり、気候風土に合った衣食住があります。

日本には四季があり、気候風土に合った衣食住があります。

私共が携わる「帯」もまた 装いとしての着物と共に育まれ、かけがいのない文化的な財産として受け継がれてきました。

現代生活が様変わりしても、日々、この国で暮らす私たちには今もこの美しい文化への想いが息づいています。

日常の中で、本当の豊かさとは何か?と考えた時、そのひとつの答えが 自分自身の仕事にあると気がつきました。つまり「帯」の存在です。

気の遠くなるような作業を経て織り上げる帯は、 一見 無駄に思える ひと手間ふた手間をかけます。

締め味にもこだわり、手に取った時の心地よい風合いを目指して織られます。

たとえば図案を紋図(もんず)におこす時、コンピューターを使わずに、あえて手描きですることにより、ぱっと見た目ではわかりませんが より奥行きや深みが増すのです。

一色に見える色でも何色もの糸を紡ぎ合わせたり、金銀糸、箔などの さまざまな材料を合わせることによりさらに生きた色調になり、芯の色はより深まっていくのです。

スピードと利便性に とかく流されそうな現代にあって時代に逆行するようなモノ作りをしていますが、むしろそのように時間をゆっくり流し、無駄を省かない。

それは、いいものを作る上で一番大切なこと、と私は信じます。

帯屋捨松七代目社長 木村博之

青山ゑり華 独立分社16周年特別企画

帯屋捨松社長木村博之氏を囲んでの茶話会開催予定

9月9日(金)・10日(土)両日14時より

木村社長を囲んで、帯屋捨松のものづくりに対する考え方をお聞きしたいと思います。

何を隠そう私が一番あれこれ聞きたい!確認したい!教えてもらいたい!!

捨松さんのどこまで本質に迫れるか、ご期待ください。

お申し込みはお電話かFAXにてお願いいたします。

青山 ゑり華 TEL03-6427-2720 FAX03-3499-6068

屋号の由来

「木村捨織物所(きむらすておりものしょ)」から「帯屋捨松」と屋号を変えたのは、かつて西陣の名匠といわれた徳田義三氏です。

「捨松」は、7代目木村博之の曾祖父の名前でもありました。

では、とかくマイナスのイメージにされがちな「捨」というのはどこからきたのでしょう。

昔は子供の死亡率が高く、疫病神にさらわれるなどと畏れられていました。

しかし不思議と捨て子は丈夫に育つとか、 疫病神も捨て子に興味を示さないなどいう言い伝えがあり、 子供の無事な成長を願って、 松の木の根元に捨て子のまねごとをしたというのが「捨」の名前の由来です。逆説的にプラスの発想、というわけです。

まねごととはいえ、そのとき捨て置かれた子供と健やかに育って欲しいと思う親心の 双方を見守ったのは、ずっしりと構えたその松の木「捨松」だったに違いありません。

この一本に掛ける手間は

すべて締めていただく貴方のために

西陣の帯の製造は分業化されているのが常ですが帯屋捨松はこの工程を一貫して行ってます。

図案デザインから紋図、特殊な糸の製造や加工、紋紙彫り、引箔、染色、手織りに至るまで専属の職人によって完全に独創性に満ちた工程となっています。

帯屋捨松では数十台ある機の1台1台が異なる組織に対応できるため、袋帯はもちろん九寸、八寸、夏袋帯、夏九寸、夏八寸等多品種の商品(常時30種類以上)を少量ずつ吟味して製品化することができます。

それぞれの織物の特徴に応じて、あらゆる糸を使い分け、金糸など

も加工して使います。そして初めて他にはない帯屋捨松オリジナル

の世界の帯が織り上がっていくようになったのです。

帯屋捨松は手機を中心に西陣織の最高峰を極め、伝統の積み重ねて

きた技術を使って、帯を締めてもらう人に喜んでもらえるような物

作りを目指したい。

最高のものを提供したいと日々努力をしております。

今回だけのお買い得品もご用意いたしました。

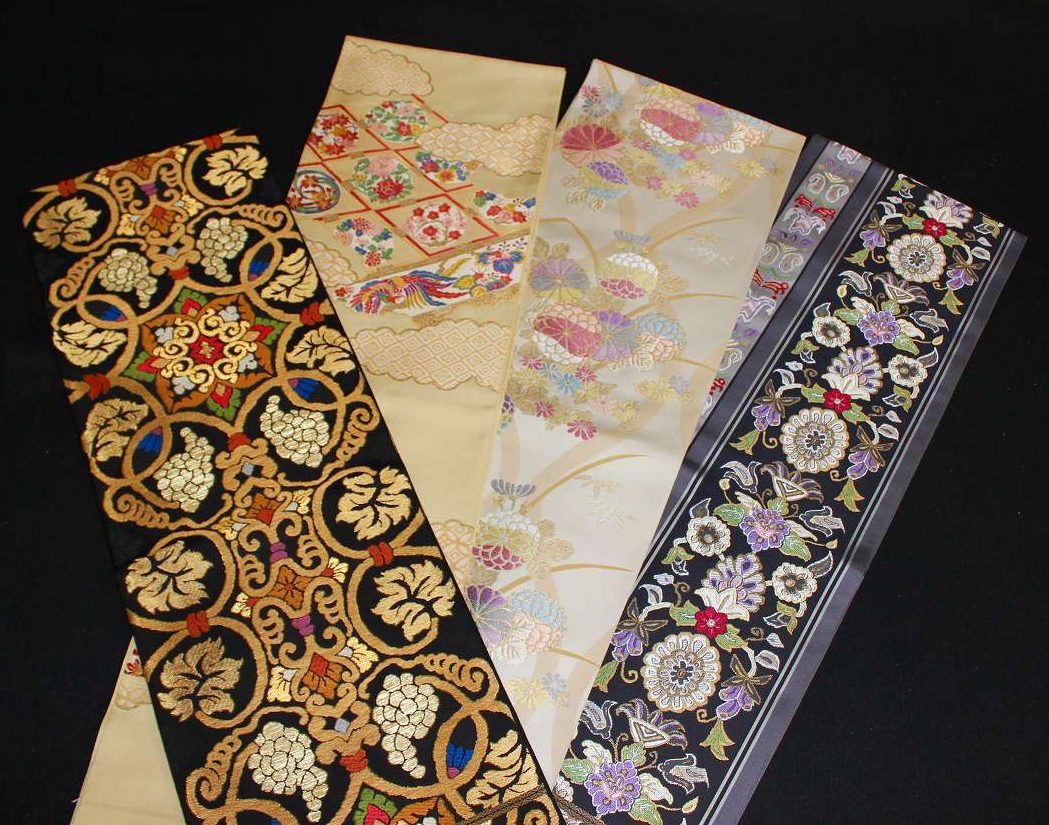

◆手織逸品袋帯

手織りなればこその多様な糸・箔使い、織る力加減の微妙な強弱による立体感ある表現。そして年月を経るごとに深まる風合い。一流の職人技による貴重な逸品です。

◆糸錦古典文様袋帯

名物裂や江戸時代の小袖、欧州の装飾文など蒐集した所蔵品を手本に二一綾の糸錦地の締め心地を追及した定評ある袋帯です。

◆手織真綿紬八寸帯

インドを発祥とする更紗が様々に発達し異国の文様美と和の古典文様と古代文様がモダンな雰囲気を持つおしゃれな帯になりました。

手織真綿紬八寸帯

左:ローラン花文 右:中東装飾文

¥138,000+税

手織真綿紬八寸帯

左:花紀行 右:ユマ鳥文

¥138,000+税

◆糸錦更紗文様織名古屋帯

インドの木版更紗を起源とする更紗文様は東西の文明社会でそれぞれ発達しました。

糸錦更紗文様名古屋帯

左:つる花唐草更紗 中:蒔絵ぶどう文 右:葡萄陶文

¥98,000+税